映画「かもめ食堂」と「ストックホルムでワルツを」から考える北欧と日本のデザインの距離感

文:森口 潔 /NIPPON PROUD

北欧デザインのブームの定着はいつから?

北欧デザインのブームと言われて久しいが、それらはすっかり日本にも根を下ろしたようだ。 ネットの世界では、今回取り上げた「かもめ食堂」から北欧ブームが始まったとの記述もあったりするが、書いたのは、おそらく若いライターさんなのだろうが、長年にわたり北欧デザインや暮らしぶりを日本に紹介してきた重鎮たちが見聞きしたら、きっと苦笑する事だろう。 諸説はあるが、1950~60年代のいわゆるミッドセンチュリーに北欧モダンデザインの隆盛の始まりを見ることが妥当だろう。 1954年には「デザイン・イン・スカンジナビア」という展示会がアメリカ各地を巡回し、翌1955年にはスウェーデンのヘルシンボリで「H55」と呼ばれる国際建築デザイン博が開かれて、そこでも北欧のモダンデザインは世界的にも多くの認知を得るようになる。

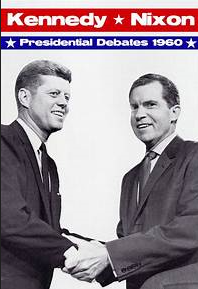

しかし、何といっても象徴的なのは1960年のアメリカ大統領選挙における初めてTV放送された討論会ではないだろうか。 歴史的なこの討論会で候補者のケネディとニクソンが座ったのが、後にケネディから「The Chair]と称賛されるデンマークのハンス・ウエグナーデザインの「PP501」チェアだ。 椅子としての存在感・美しさを持ちつつ、過度に主張しないこの椅子は、次代の若き指導者としてのケネディを強く印象付けたのだ。

時期を同じくして、この後すぐににファーストレディになるケネディ夫人がフィンランドのマリメッコ(Marimekko) のドレスを7着も購入し、選挙運動にも参加した姿が雑誌の紙面を飾る。 ファッションアイコンとしても有名だったジャクリーン・ケネディが身に着けるものにはお墨付きがつけられた。 SNSなど存在しなかった時代の最強の二人の今で言うインフルエンサーの力は絶大だったと思う。

このようにいくつものエポックの点が線となり北欧デザインブームは欧米に定着し、やがて日本にもその波はやってくる。 小田急ハルクには北欧の名作家具が並び、銀座松屋ではARABIAやiittalaの食器が売られ、湯川家具が、東急百貨店本店がIKEAの商品を扱う。 そして、かつて私が所属していた村田合同ではスエーデンのinnovator(イノベーター)ブランドの家具が販売され、それらが同時に北欧のライフスタイルを紹介するといった動きが多く見られるようになった。

二つの映画が見せてくれる北欧デザイン

「かもめ食堂」(2006年)、「ストックホルムでワルツを」(2013年)の二本の映画は、それぞれヒットし、私たちに北欧の暮しを断片的ではあるものの、いろいろと発信してくれた。 国民性、デザイン、衣食や住などの共通点や彼我の差なども感じられてとても興味深い。 とりわけ「ストックホルムで~」は、時代背景が1960年代で、アルネ・ヤコブセン、アルヴァ・アァルト、ハンス・ウエグナー、フィン・ユール、ボーエ・モーエンセンなど傑出したデザイナーが排出された北欧デザインの黄金期である。 そんな時代のファッションや町並み、車、音楽、インテリア、雑貨に至るまで上手く再現されていることがなんとも嬉しい。 モダンでクールでありながら、温かい北欧デザインの色使いやフォルムを充分堪能することが出来る。 さほど車に興味のない私だが、レトロな街並みに映えるサーブ95やメルセデスなどがスクリーンいっぱいに映し出されると、遥かな異国なのに、なぜか郷愁に誘われる。

また、緊張感よりも抒情性を重視したハーモニーが特徴の「北欧ジャズ」のルーツや、流行のはしりの空気感も垣間見れる楽しみもあった。

一方「カモメ食堂」の方は、なんと1930年代にアルヴァ・アァルトのデザインしたチェア&テーブルやゴールデンベルの名前を持つペンダント照明が出てきたり、食堂の食器類はALABIAやiittalaのカップやソーサー、サルパネヴァの キャセロール 鍋などで溢れ、北欧デザイン、とりわけ北欧のテーブルウエアのファンにはたまらないラインナップとなっている。 そして、これらのアイテムが今の時代にもけして古びない普遍的なモダンデザインであることを画面を通して教えてくれる。 同時におにぎりを載せたアラビア のアベックプレートに象徴されるように日本的な簡潔で素朴な食材との相性の良さも上手に見せてくれる。

そして登場人物たちのキャラクターも、北欧らしい人たち(あくまでも私の印象だが)が登場してくる。 なぜもっと自然に通じあえないのだろうというもどかしい父娘親子や、地域の人たちの素朴で温厚で、けして強い自己主張をしない人柄や性格などは、私たち日本人と共通する、あるいはとても近いものがある事を感じる。 基本的に北欧の人々も日本の人々も真面目で繊細で我慢強いと私は思うのだが、、、、、

日本と北欧の「デザイン」の違いとは

日本と北欧にはデザイン的な交流や、お互いの共通点の発見の歴史がある。 たとえば、民藝運動の中心人物の柳宗悦や濱田庄司は、1929年(昭和4年)にスウェーデンを初来訪して、スウェーデンにある世界初の野外博物館、スカンセンに大きく影響を受けた.。 宗悦が建てた日本民藝館は、このスカンセンをモデルとして無名の職人が残した美しい工芸品や生活の道具を次世代に残そうとしたものだ。 また、フィンランドデザインの良心と言われ、「かもめ食堂」にもその作品が多く使われていたデザイナーのカイ・フランクが、1950年代に日本を訪れて国内各地を巡った時に日本とフィンランドの工芸品が「なぜこんなにも似ているのか」と驚嘆したという。 さらに、20世紀において最も著名な陶芸家の一人であるスウェーデンのグンナー・ニールンド (Gunnar Nylund /1904-1997)は、とある日本のプロダクトの展示会で日本の陶芸を見て「自分が作ったものとそっくりだ!」と言い放ったと聞く。 特に渋めの釉薬を掛けた仕上げは酷似していて、とても北欧と日本の地理学的な距離を感じない。

スウェーデンの「ダーラナホース」と日本の「ちゃぐちゃぐ馬ッコ」、スウェーデン刺繍と青森のこぎん刺しなども妙に近いものがあってとても興味深い。 緯度としては北欧の方が大分高いが、日本の東北地方の工芸が、北欧のものと通じるものが多いのは、その気候も関係しているのかもしれない。 双方に広大な森林地帯を持ち、それらの自然素材を生かす優れた職人も多い。 前節でも触れたように北欧の人々とわれわれ日本人は、その人柄や性格で低通しているものが多いようだ。

だが、こと「デザイン」に関しては、かなり違うように思う。

北欧を代表する照明メーカーのルイスポールセン社。 2003年にはじめて日本人のデザイナー内山 章一氏の作品「エニグマ」が取り上げられた。 もう10年以上前になるが、この内山さんから直接お話を伺う機会を得ることがあった。 氏によると、ルイスポールセン社(以後L.P.社)からエニグマを自社商品として扱いたい旨の連絡をもらっていくつかの打ち合わせの後に音沙汰がなくなったという。 数年たった時に「あぁ 何かあってこの話も立ち消えになったんだなぁ」と内山氏が思った頃に、L.P.社から正式に契約をしたい旨の連絡が入る。 この数年間にL.P.社は、当該アイテムの多角的なデータ取得や検査を行い、同時に販売促進策を立案し、そのツールなどの準備していたという事は後から知ることとなる。 そして、また氏を驚かせたのは、その契約書の厚み。 聖書くらいの厚みのあるその契約書には、デザインの権利に関する内容が多く綴られていたという。

仮にL.P.社が商品の販売を何らかの理由で停止、或いは中止したとしても、デザインフィーは終生支払われること、また内山氏の死後に誰にそのフィーを払うべきなのかの問いもあったという。 なんと自分が今まで活動してきた環境と違うのかと驚嘆したという。 毎年新製品が出る日本のビール業界のようだとまでは言わないが、照明を含む日本の家電の世界では、やはり毎年新製品を多く出して、同じくらいの量を廃版にする。 新製品がなければ販売促進が出来ないとばかりに自らの怠惰と無能をさらけ出しているようにも見えるとは言い過ぎか。 本当にL.P.社を含め北欧の家具メーカー、工房などの廃版はとても少ない。

私は、デザインをする能力においては、けして北欧に劣っているとは思わないし、逆に日本の方が上かもしれないと思っている。 デザインは純粋美術ではない。その発想の時点から世界の市場を前提にしてビジネスとして成立するかの視点も重要になる。 確かに国や人口規模からいって北欧は輸出することが必須だが、この条件を差し引いても、当初から世界戦略がちゃんと立ち上がっているかという点においては、北欧に軍配が上がるだろう。 またルイスポールセン社の例を引いたように作り手であるメーカーのデザインに対するリスペクトの質量が圧倒的に違うように思う。 今だ大量生産・大量消費の徒夢に縛られて、瞬く間に消費されてしまうデザインを世の中に垂れ流している現状を多く目にする。 ここ数十年は大分改められてきたとはいえ、デザイン意匠権に対する扱いの軽さもまだまだ続いているようだし、家具やインテリア製品のデザイナーの地位もけして高くなってないように思う。 売り手も「マーケット」だの「ペルソナ」などと言われる顔の見えない顧客を一方的に想定して、生活の環境をカタチ作るべき商材を売り手側の都合で販売はしていないだろうか。 それらは効率や時間軸を最優先すべきものではないと思う。

デザインとそれを取り巻く環境がとても重要なことだと考える北欧と、その認識の薄い日本とでは残念ながら、まだまだ大きな距離があると言わざるを得ない。 但し、その距離を縮めることは絶望的になるほど険しいとは思わない。 70年代にみずからを「立ち止まったデザイナー」と称し、モノモノグループを立ち上げた工業デザイナー秋岡芳夫氏の提言が、その解決策になるようになるのではと思いつつ最後の締めの言葉にしたい。

「消費者をやめて愛用者になろう!」「生活用品の画一化、使い捨てが暮らしの根底を揺るがす時代にわれわれは何をなすべきか、とことん話し合おう!」。